Othon FRIESZ

de naissance Achille-Émile Othon Friesz

6/02/1879 Le Havre – 10/01/1949 Paris VIème

Élève du lycée de garçons

Peintre – Graveur

Othon Friesz naît au Havre, d’un père capitaine au long cours et d’une mère d’origine créole, prénommée Eucharis. Son grand-père, capitaine des apparaux (ensemble des appareils de manœuvre, sur un bateau), était l’auteur d’une carte de la Martinique et de la Guadeloupe.

Le jeune Othon va suivre les cours de notre lycée. Il va rapidement s’apercevoir que sa véritable vocation est la peinture. Il lui faudra toute l’aide de sa mère pour faire admettre à son père, décrit comme un géant redoutable, qu’il a choisi cette voie. Au Havre, il est l’élève de Charles LHULLIER, de son nom d’état-civil (LHUILLIER de son nom d’artiste), un peintre ancien élève de INGRES, à l’école municipale des Beaux-Arts. Cet atelier accueillera de nombreux artistes, dont certains acquerront une solide réputation : Raoul DUFY, Georges BRAQUE (point discuté), Henri et René de SAINT-DÉLIS, Raimond LECOURT, etc. Raoul Dufy dira de LHUILLIER : « Nous avions pour notre maître un grand respect mêlé d'admiration, car c'était un véritable artiste, grand dessinateur classique »... Othon Friesz raconte ainsi sa première leçon, à 13 ans : « Tu feras d’abord de la bosse, des têtes en plâtre. Quand tu sauras faire la tête, tu feras le corps entier. Puis, dans deux ans, tu feras du modèle vivant. Quant à la peinture, nous en reparlerons plus tard. J’étais atterré : j’avais cru qu’aussitôt entré à l’École, j’allais apprendre à barbouiller des toiles. Au lieu de cela, c’était un chemin pénible et long que le père Lhuillier offrait d’un ton placide et résolu à mon appétit pourtant si impatient ». Il dira encore : « Lhuillier avait horreur du dessin bâclé, au modelé mou. Quand il dessinait, il usait d'un tortillon, comme un peintre de son pinceau. Il nous apprenait à écarter le détail inutile, à rechercher les traits essentiels, ceux qui forment la synthèse de l'objet à reproduire. Il cherchait sans cesse à faire se dégager la personnalité de ses élèves, seul moyen, estimait-il, d'apprendre la peinture ».

En 1896, Othon Friesz va partager, avec Raoul Dufy, un « atelier », en fait une simple chambre de bonne. En 1897, il va bénéficier d’une bourse de la ville du Havre, qui lui sera servie jusqu’en 1905, ce qui va lui permettre de quitter Le Havre pour Paris, où il entre à l’École des Beaux-Arts, dans l’atelier de Léon BONNAT. Il va rapidement se fâcher avec son maître, préférant se former en fréquentant le Musée du Louvre, mais aussi l’atelier voisin de celui de Bonnat, celui de Gustave MOREAU. En 1900, il s’installe dans un atelier de Montparnasse avec son meilleur ami, Raoul Dufy. Tous deux déménagent en 1902 rue Cortot, à Montmartre, où ils rencontrent Camille PISSARO.

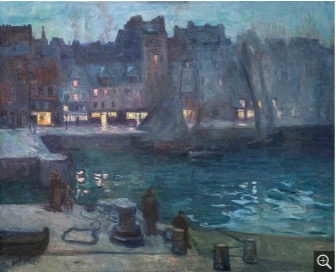

Suite à sa fréquentation de Pissaro, les premières œuvres d’Othon Friesz sont très influencées par l’Impressionnisme. En 1903, il déménage dans un nouvel atelier, place Dauphine, Paris 1er.

Puis il se tourne vers Vincent VAN GOGH et Paul GAUGUIN, donnant la primauté à la couleur. En 1905, quelques-unes de ses toiles sont exposées au Salon d’automne, côtoyant « dans la pièce d’à côté » des œuvres de peintres de l’atelier de Moreau : Henri MATISSE, Albert MARQUET et Henri MANGUIN. La nervosité de leur dessin, les couleurs éclatantes donnent au spectateur la sensation d’entrer dans une cage aux fauves : le « fauvisme » est né, et Friesz va s’engager dans ce mouvement.

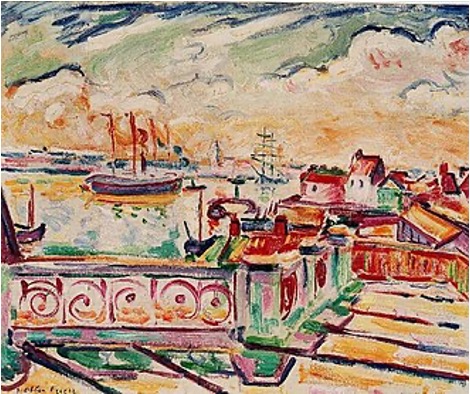

Mais Othon Friesz n’oublie pas sa ville natale et ses racines. Dès 1906, il est cofondateur du « Cercle de l’Art moderne » du Havre. Toujours en 1906, pendant l’été, il effectue un séjour à Anvers (Belgique) avec Georges Braque, et tous deux travaillent sur des sujets identiques, en faisant leurs premiers pas dans le « fauvisme ».

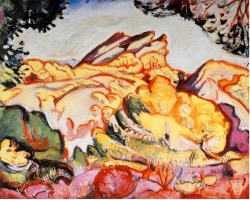

Othon Friesz part ensuite peindre seul en Normandie et en Provence, puis, l’année suivante, avec Georges Braque, à l’Estaque (quartier et port de Marseille) et à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône où son « fauvisme » atteint son apogée. Si, de retour à Paris, Braque se tourne vers Pablo PICASSO, qu’il vient de rencontrer, pour élaborer les fondements du « cubisme », Friesz poursuit sa conversion vers un « naturalisme » influencé par Paul CÉZANNE. Il peint alors des paysages, des natures mortes et des marines, plus traditionnels, tout en conservant de sa période fauve le trait du dessin et les couleurs vives. Il expose alors dans de nombreuses galeries, même à l’étranger.

En 1912, Othon Friesz ouvre un atelier en Normandie, puis reprend, en 1914, l’ancien atelier de William BOUGUEREAU, 73 rue Notre-Dame-de-Champs Paris VIème. Il conservera ce dernier jusqu’à sa mort, celui-ci étant ensuite repris par Emmanuel MANÉ-KATZ, puis Henri MOREZ. Maître à présent reconnu, il débute le professorat, tout en continuant à voyager.

En 1913, Achille-Émile Othon Friesz épouse Mademoiselle Andrée REY, avec laquelle il aura une fille, prénommée Jacqueline.

Août 1914 : il est mobilisé, et sera blessé par un obus courant 1915, ce qui va lui valoir plusieurs mois de convalescence. Pendant celle-ci, il commence à Paris un tableau allégorique de grande dimension, « La Guerre », sur lequel se juxtaposent une multitude de scènes animées.

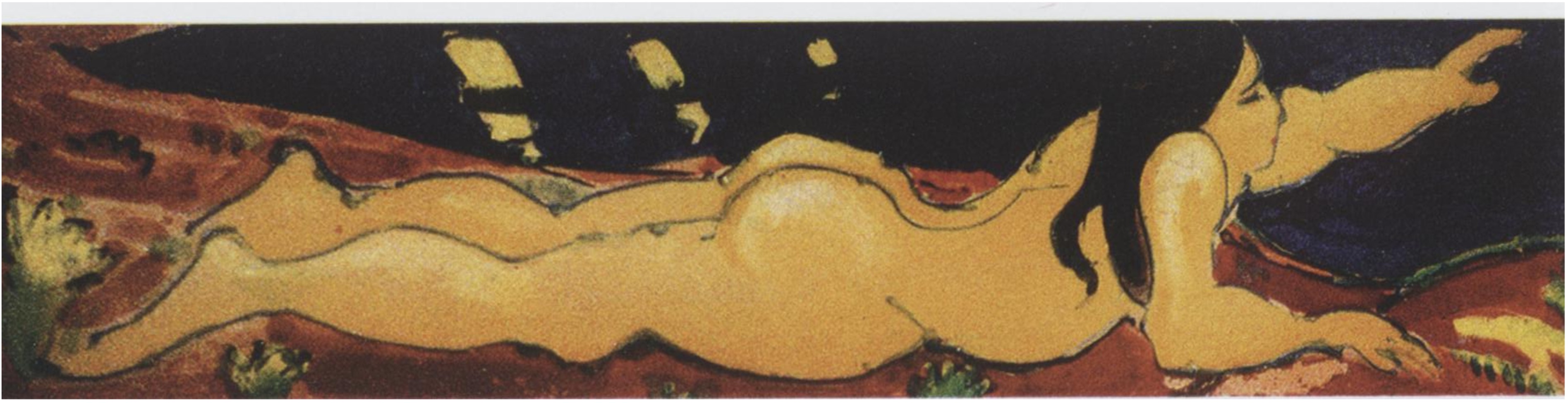

Guéri, il intègre le service de topographie de l’armée, détaché au service technique du camouflage aéronautique. Puis, en août 1919, libéré de ses occupations militaires, il accompagne son épouse à Hauteville-Lompnes, dans l’Ain, où elle est hospitalisée dans un sanatorium pour soigner sa tuberculose. Il va y peindre la montagne, la neige, la forêt, des patineurs, voyageant dans le Jura, mais aussi en Italie… En 1920, peut-être Othon Friesz est-il à l’apogée de sa renommée de peintre. Il commence à enseigner à l’« Académie de la Grande Chaumière », une académie privée située au 14 de la rue éponyme, Paris VIème. Puis, à partir de 1925, il donne des cours à l’« Académie scandinave », 6 rue Jules-Chaplain, dans le même arrondissement. Il commence aussi à illustrer des livres. Il vit entre Toulon (Var) où il peint des paysages, et Paris, où il peint des portraits et des nus. Avec Henri Matisse, il accepte de s’occuper de la réorganisation du Musée du Luxembourg, et il devient responsable de section au nouveau Salon des Tuileries. En 1936, Othon Friesz réalise un carton de tapisserie pour le Palais des Nations de Genève (Suisse). En 1937, il est chargé, avec Raoul Dufy, de la décoration du Palais de Chaillot dans le cadre de l’Exposition universelle de Paris.

Outre ses peintures, il produit, tout au long de ces années, un grand nombre de dessins, de gravures et de lithographies. Il décore des vases, des assiettes. Certaines de ces œuvres seront utilisée pour fabriquer des éléments de décor. Par exemple, à Sainte-Adresse, la villa « Les baigneuses », construite en 1908 dans un style « Art nouveau » par l’architecte de la ville du Havre Édouard CHOUPAY, visible aujourd’hui 38 rue du Roi-Albert, présente aux balcons un décor de céramique représentant des baigneuses dû à Othon Friesz.

Toutefois, nombre de commentateurs et de critiques estiment que, depuis les années 1920, l’art d’Othon Friesz a perdu beaucoup de son éclat. Il semblerait que l’artiste néglige ses recherches picturales, et son art dérive inévitablement vers une « production alimentaire ». Mais il existe néanmoins quelques œuvres de cette période qui ne sont pas dénuées d’intérêt.

Et puis survient la seconde guerre mondiale. En 1941, il est invité à participer – avec Maurice de VLAMINCK, André DERAIN, Kees VAN DONGEN, André DUNOYER DE SEGONZAC, Charles DESPIAU et Paul BELMONDO – à un voyage en Allemagne dont la vocation propagandiste est à peine dissimulée (Friesz jouera son propre rôle, comme un certain nombre d’entre eux d’ailleurs, dans le film de et avec Sacha GUITRY, « Donne-moi tes yeux », sorti en 1943). Manifestement, l’occupant porte un jugement favorable sur l’art de Friesz. Il va pendant cette période tenir le poste de vice-président du groupe d’artiste « Collaboration », au nom explicite. En juin 1946, le « Comité national d'épuration des artistes peintres, dessinateurs, sculpteurs et graveurs » institué par les pouvoirs publics le frappe d'une interdiction professionnelle d'exposer, de vendre et de publier pendant un an à compter, rétroactivement, du 1er septembre 1944. Il présentera un dernière exposition en 1948.

Il meurt dans son atelier, peu avant son 70ème anniversaire et est inhumé à Paris, au cimetière du Montparnasse. Sa tombe est ornée de son portrait en médaillon, un bronze réalisé par Paul Belmondo.

Bien que réputé de son vivant, il est beaucoup moins connu aujourd’hui que certains de ses contemporains ayant participé à « l’aventure » fauve : Braque, Dufy, Van Dongen, Matisse... Mais, même s’il n’était pas un fauve de la première heure, ses tableaux de La Ciotat sont certainement parmi les plus audacieux du fauvisme.

Décorations :

Ordre

national de la Légion d’honneur, au grade de commandeur (1938).

Ordre

national de la Légion d’honneur, au grade de commandeur (1938).

Sources :

- https://www.muma-lehavre.fr/sites/default/files/atoms/files/dp_2007_othon_friesz_fauve_baroque_muma.pdf

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Othon_Friesz

- https://www.muma-lehavre.fr/fr/expositions/othon-friesz-le-fauve-baroque

- https://astilllifecollection.blogspot.com/2017/03/othon-friesz-1879-1949_30.html

- https://www.museedegrenoble.fr/oeuvre/10/1922-la-guerre.htm

- Dictionnaire historique des rues du Havre. Éditions des Falaises 2011

Écrit par : Jean-Michel Cousin

Le 30/09/2025